一橋大学の日本史を最低限の時間で対策する方法!【大学受験日本史】

一橋大学の問題は、最高難易度と言っても過言ではないでしょう。

東京大学の日本史よりも、解き方にクセがあり、多くの時間を必要とします。

しかし、実際は日本史にかけられる時間は限られています。

そこで、今回は最低限の時間で対策する方法を徹底解説。

国数英がほぼ完璧で日本史にめちゃくちゃ時間をかけられようなスーパーマン以外に向けた記事です!

一橋大学の日本史で必要な参考書

一橋大学の日本史を対策するために必要な参考書は3つだけです。

まず一つ目が、山川の日本史の教科書。

そして二つ目が浜島書店の資料集。

ここまでは既に持ってる人が多いでしょう。

そして、3つ目に必要なのが一橋大学の過去問です。

一橋大の日本史20カ年[第4版] (難関校過去問シリーズ)この3つだけで参考書は十分です。

それぞれの使い方を解説します。

教科書と資料集

教科書と資料集は、全体を把握するために用いてください。

一橋大学の日本史では、流れが重要視されます。

つまり、時代を横断しての理解が必要です。

教科書は、要点が非常にわかりやすく解説されているので、これ以上の参考書はありません。

ちなみに、教科書の制作に一橋大学の教授が携わっているのもポイントですね。

授業の通史を進めながらも、あらかじめ教科書を一通り読んでおくといいでしょう。

教科書を読むときのコツは、早くさらっとです。

そして視覚的に覚えるために資料集を用いてください。

一橋大学の日本史20カ年

過去問を10年分以上解かないと、凡人は合格できません。

なので、赤本では日本史の対策は不十分です。

一橋大学の合格者の中には、この参考書を何周もしたという人がたくさんいます。

そして、過去問を解くときに一番重要なのが「見直し」です。

特に、一橋大学の問題の過去問は論述が中心なので、添削が必須となります。

最低限の時間で合格する方法は、ズバリ添削です。

いい教師に添削を受けることで論述の上達スピードが何倍も違います。

過去問を解いて、添削を受ける。

このサイクルを繰り返して合格を目指しましょう。

一橋大学の日本史の問題傾向

一橋大学の問題は独特です。

400文字記入できる解答用紙に、自分で文字数配分を決めて解答しなければいけません。

この文字数配分は対策をすればできるようになります。

そして、出題範囲は近代に偏っています。

授業で近代を行うのが後回し、という人は教科書などで早い段階から近代の日本史を勉強しておくことがお勧めです。

また、一橋大学では全く同じ問題が出題されることもあります。

過去問を解いているか解いていないかで大きく合否が分かれます。

主な出題範囲

- 戦争(日露戦争、第1次世界大戦、アジア・太平洋戦争、)

- 第日本帝国憲法と日本国憲法

- サンフランシスコ講和条約

- 昭和期の経済史

- GHQによる戦後改革

- 55年体制

一橋大学の日本史で合格するためのモデル

高校3年生春〜夏休み

教科書で通史を終わらせる。

共通テストの過去問で6割程度取れる知識を身につけておく。

早めに通史を終わらせられた人は添削してくれる人を見つけて過去問を解き始める。

高校3年生夏休み

国数英の対策もしっかり行いつつ、日本史の過去問に取り組み始める。

あまり日本史に時間を取れない人や論述が不安な人は必ず添削してもらう。

高校3年生2学期

授業で通史を復習する。

冠模試などの結果を元に、重点的に対策をする範囲を絞る。

引き続き過去問を進める。(10年分は終わらせておく。)

共通テスト直前期

直前期1ヶ月は共通テストやセンター試験の過去問に集中する。

論述のスキルは衰えるものではないので、安心して共通テスト対策を行なって良い。

2次試験直前期

ひたすら過去問をとく。

国数英の比重を減らして、日本史にかける時間を大幅に増やす。

まとめ

一橋大学の日本史はもちろん一筋縄では行きません。

しかし、対策方法は意外とシンプルです。

時間がない人は、とにかく添削してもらう人を見つけること。

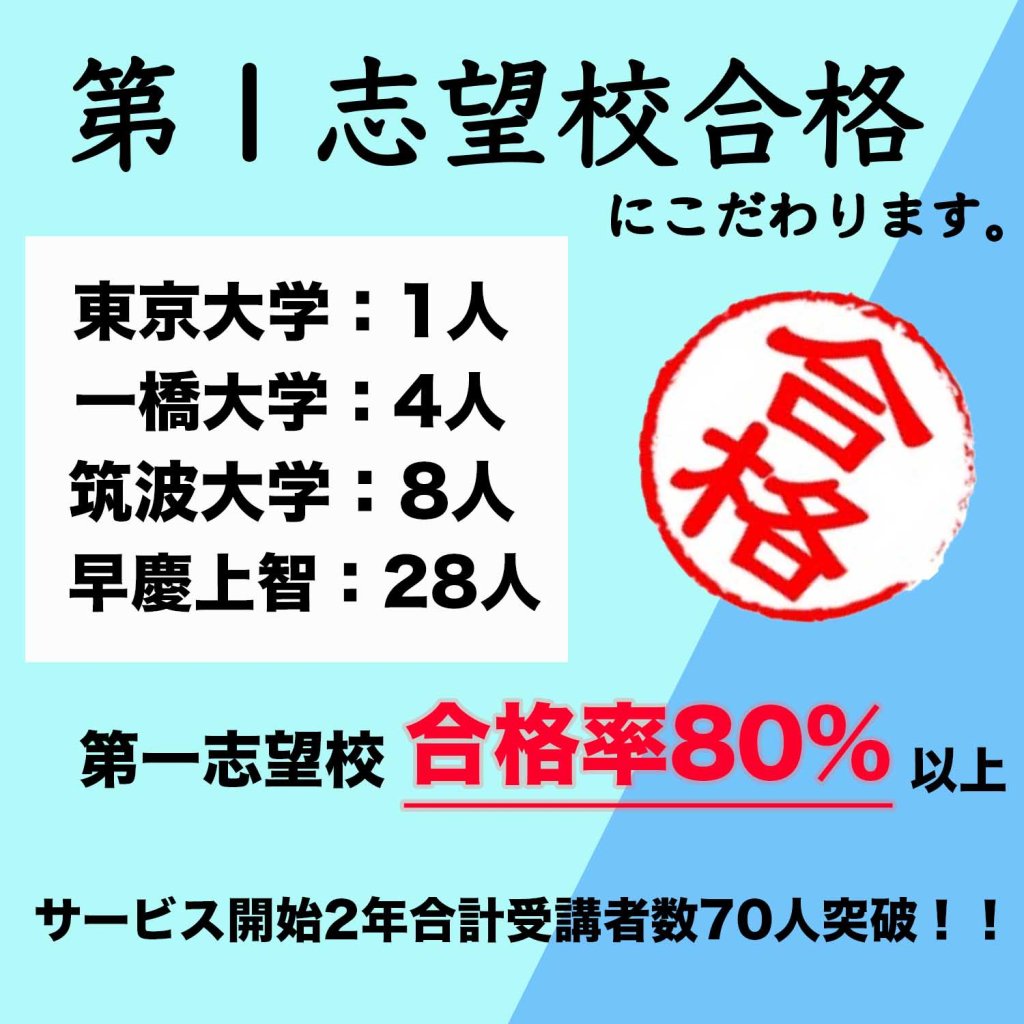

もしも添削してくれるような信頼できる先生がいない人はリモジュクをぜひ頼ってください!

日本史を受験の武器にしたい人

日本史の勉強は後回しにされがちですが、実際には後回しにするべき人と今すぐに取り掛からなければいけないとがいます。

また、過去問を解き始める適切な時期も人それぞれで大きく違います。

しかし、それぞれに合わせた対策を行えば必ず日本史を武器にできます。

自分がどれだけの日本史の勉強量が必要なのか、また過去問をいつから解き始めたらいいかわからない人は、リモジュクで無料相談を行なっているのでぜひ利用してください!

日本史の論述の独学は禁物です。

二次試験で日本史の論述が出る人は絶対に読み進めてください。

論述に関しては独学は”絶対に禁物”です。

論述を解いてみて模範解答を読むだけでは論述に必要な力は身につきません。

自分の頭の中にあることを採点官に伝わるように記述する力が論述で求められるものです。

この力は添削をしてもらうことで初めて身につきます。だから論述が解けるようになるには、解いた論述問題を全て添削してもらうくらいがちょうどいいです。

添削してくれる信頼できる先生がいるならぜひ活用してください。もしもいない場合は、リモジュクコーチで論述添削を行なっています!

リモジュクでは論述添削を徹底研究し、論述力が周りよりも圧倒的に身につく教え方が確立されています。

絶対に志望校に合格したい人はぜひ一度お話させてください!

高校1年生・高校2年生の人

受験のための日本史の対策を始めている人はまだ少ないと思います。

しかし、一年生、二年生の時期に勉強を始めておくことには大きなメリットがあります。

それは、高校三年生での過去問の演習効率が圧倒的に高くなるということです。

高校三年生に慌てて通史を最初から復習し直す人がたくさんいますが、他の科目との兼ね合いもあり、意外と日本史の勉強時間を確保するのは難しいです。

高校三年生の夏には万全な状態で過去問に挑めるようにする、そのために重要な時期が高校一・二年の時期です。

高校三年生の人

高3の夏まで

高校三年生の夏は日本史でも超重要です。

なぜなら、実戦形式の過去問演習を始める時期だからです。

少なくともその時までには通史を終わらせておく必要があります。

そしてさらに進んで勉強を行いたい人は、夏までに演習を始めておくといいでしょう。

高3の夏から共通テストまで

高3の夏からはひたすら過去問演習を行いましょう。

質の高い過去問演習を行えていれば、論述でも共通テストの対策にもなります。

そして、共通テストの直前期1ヶ月前から共通テストの対策を重点的に行いましょう。

センター試験の過去問や模試の演習など、実戦練習を行うことが重要です。

共通テストから本試験まで

本試験まではひたすら過去問演習を行なってください。

共通テストが終わってからの1ヶ月は日本史が一番伸びる時期です。

本来であれば絶対に添削を含む演習が高3の始めから必要ですが、少なくともこの時期にはつきっきりで見てくれる先生を見つけましょう。